麻雀與港彩瓷器(「港彩」),起源各不同:普羅大眾最愛閒時與家人朋友打麻雀聯誼耍樂;至於中外政商名流,則講究生活細節,深愛「港彩」獨特細緻的風格。兩款器物,彷彿風馬牛不相及,卻體現了不同族群在香港生活娛樂的方式。

更重要是,在中西交匯的香港文化下,手雕麻雀和「港彩」已經昇華成讓世人稱奇、極有地位的港式工藝。今次我們採訪的老店「粵東磁廠」(「粵東」)和「金發蔴雀」(「金發」)都是業內僅存的家族老店,兩位店東分別見證過「港彩」和手雕麻雀最興旺的日子,到今天仍然堅持出產自家作品。

他們的店,就是活的博物館,而每件作品,都讓我們看到一點點這個城市的面貌。

港彩

集中西大成 粵東的港彩精品瓷器

第一次到訪「粵東」,最引人入勝的,其實是第三代主事人曹志雄珍藏的那些滿載傳奇故事的客戶來函:1986年,英女皇與菲臘親王訪港後, 皇家海軍司令賀彼得發信予曹志雄,感激「粵東」為那頓招待菲臘親王的午宴特製彩繪紀念瓷碟,更特別提及菲臘親王對彩瓷之欣賞。又看看1984年的那一封信,美國第七艦隊海軍中將 James Hogg訪港時參觀「粵東」,買下心水瓷器後仍不忘發官函讚嘆「粵東」出品,在信末還熱情地手寫了一句──Your factory is the best! (你們工廠是最頂尖的!)。

曹先生高高瘦瘦,活像一個舊時代文人,在彩繪瓷器精品堆疊如迷宮一樣「粵東」的現址,瞇著眼翻看這些信件,為我們揭開「粵東」近一個世紀the best的彩繪瓷器故事。

從外國人眼中認識廣彩

「粵東」舉世知名的「港彩」,乃演變自更傳統的廣州瓷器工藝──「廣彩」。在1928年,曹志雄的祖父曹侶松,在香港九龍城隔坑村道創立「錦華隆廣彩磁廠」, 一直至抗日戰爭爆發,「錦華隆」被迫關閉,再在1947年於長沙灣重開,「由於新廠的位置原本是『粵東酒店』,阿爺就將新廠命名為『粵東磁廠』,名字沿用至今。」曹志雄說。

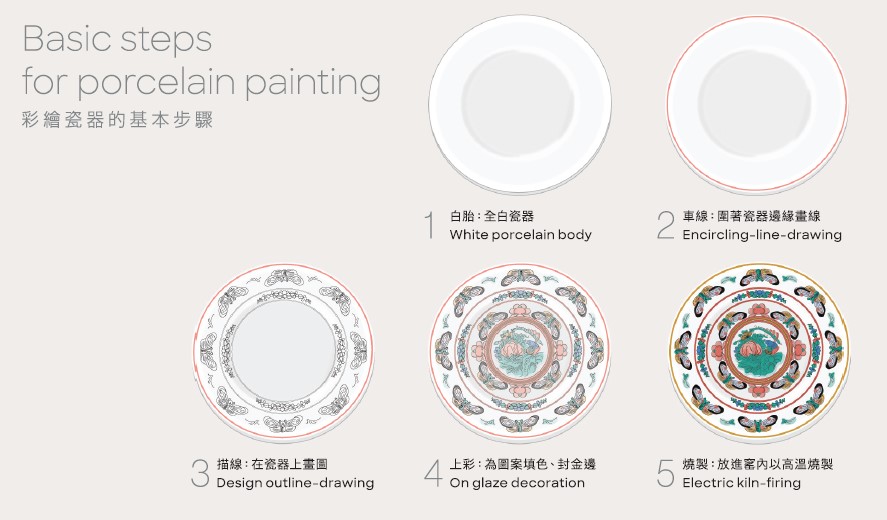

「粵東」的家族生意史,也折射了近代中國、香港,以至冷戰時代的歷史章回。自18世紀中葉,廣州已為中國對外貿易中心,是「萬邦來朝」的年代。「燒製好的素白瓷器(「白胎」)會從江西景德鎮運到廣州,由當地師傅彩繪再外銷世界,那就是『廣彩』的起源,作品既可以是大型藝術擺設,也可以是作餐具的『日用瓷』。」曹志雄就像一個學者般道來「廣彩」歷史,「『廣彩』是『港彩』的根源,它的特色是結構嚴謹,主題傳統,工藝極度細緻,師傅以黑線勾描輪廓,再慢慢上色。」

「『廣彩』是『港彩』的根源,它的特色是結構嚴謹,主題傳統,工藝極度細緻,師傅以黑線勾描輪廓,再慢慢上色。」

曹志雄說,玫瑰花蕾是「廣彩」中的經典。細看「粵東」仍然有售的「廣彩」玫瑰花蕾瓷碟,作品絢麗耀目,逐片花瓣花蕾綠葉細看,已夠人玩味半天;而瓷碟上留白位少,虛白部分大都給填上金彩,「師傅織上金線,就像『金縷衣』。我們叫這個款式做『織金翎毛』。」這種極花工藝的舊式「廣彩」作品於90年代已經停產,店內僅有的手繪存貨,多是40至60年代老師傅留下的作品。

今天的曹志雄是香港彩繪瓷器界無人不曉的權威,甚至著有專書論「港彩」、「廣彩」。但小時候,原來他不曉得自己的家族生意有多了不起,「小時候只知道家裡做『畫花碗』、『畫公仔』,充其量幫忙包裝瓷器。到畢業後,開始要接待客人,聽到外國客人很讚嘆,說甚麼『Canton Rose in Medallion』,才曉得家族做的『畫公仔』、師傅畫的那些玫瑰花叫『廣彩』。於是開始找學術專著、拍賣行的catalogue研究;逛外國博物館時,也特別留意『廣彩』瓷器,愈看愈著迷。」

曹志雄── 「粵東」第三代主事人

1

2

3

4

5

6

7

港彩史 也是近代史

在50年代韓戰爆發,美國對中國實施禁運,廣州無法出口精緻的瓷器;而政局動盪,也讓不少廣州師傅南來香港。香港這片福地,在紛亂的世局下意外地成了外銷彩繪瓷器的主要中心,外國百貨公司會來香港的瓷廠大批採購,70年代頂峰時期香港有十數家瓷廠,「我們『粵東』全盛時期有50工人,甚至要在長洲及坪洲設工場趕工。」今天坪洲手信熱點「超記瓷器」,其創辦人亦曾經在「粵東」工作。

最有趣是,「廣彩」這門傳統工藝落戶在香港這中西交匯的城市,也慢慢演變成新的風格「港彩──一種承襲了「廣彩」技藝,卻比「廣彩」簡約和現代的彩繪瓷器。在60年代以後,歐洲客人除了來「粵東」訂購最傳統的「廣彩」瓷器外,更會帶來自己家族沿用、但已經停產的彩瓷圖樣,在「粵東」訂做。有時,他們也會要求以中國式花紋配以他們家族徽章、古堡,由師傅以傳統工藝創造出一片中西合壁的「港彩」新大陸。「外國客人在落單之前,甚至會搜集心儀的彩繪圖樣,編製小圖集,附以說明,讓師傅參考創作。」說起「港彩」,不得不提的,當然是「督花」圖案。在1975年,前港督麥理浩夫人帶著一隻珍藏的家族青花瓷,希望「粵東」為他們重新製造一套彩繪餐具,成就了「粵東」獨有的「督花」圖案,至今仍然大受歡迎。同時,由於「粵東」出品精緻,本地高級酒店,像四季、文華東方、香格里拉、半島等,也喜歡來「粵東」訂製瓷器餐具;而政商機構像立法會、各大商會、企業等,也會請「粵東」訂製瓷器作為紀念精品。

說到徒手在「白胎」上「車線」、「描線」,依然要靠老師傅。

藝術如何產業化

儘管「粵東」在「廣彩」和「港彩」界地位超然,但彩繪瓷器講究慢工出細貨,一直以來「粵東」都要面對將藝術品產業化的挑戰。曹志雄說,自己雖然一輩子活在彩繪瓷之中,但技藝也只夠為瓷器上色,說到徒手在「白胎」上「車線」、「描線」,依然要靠老師傅。在50年代禁運實施後,「粵東」訂單實在太多,他們已經要籌謀提升產量,「那時候師傅很『巴閉』,有的精專畫花、有的專於畫公雞。他們有些頗有『藝術家』脾氣,那天沒興致就不來上班,真是令我們『踢晒腳』。」曹志雄笑說。於是,香港的瓷廠一直有嘗試引入新方法生產,例如請工匠按著師傅預先繪製的線條草稿,製造「膠印」,再由技工將圖案複製過去;後來,「粵東」亦開始用「貼花紙」的方法,將花紙貼在白瓷上燒,提升速效。至今天,「粵東」仍然有兩位老師傅坐陣,今天的出品多以「貼花紙」方法製好,再由師傅上色、微調作品。

「不過,年輕人興趣廣泛,學一段短時間就回到自己的生活,鮮有長時間鑽研傳統彩繪瓷器技藝。」

曹志雄對於「港彩」傳承,非常重視,「沒辦法,整輩子都在『粵東』過,那是生命的一部份。」說得不錯,曹志雄與太太,也是結緣自「粵東」和「港彩」,「起初,太太幫外國公司採購瓷器,工作往來下,就認識了。」曹志雄微笑說。至今天,藝術館、文化機構甚至商場都不時聯絡「粵東」辦「港彩」工作坊,向新一代介紹「港彩」,而曹太也經常負責主持解說。「不過,年輕人興趣廣泛,學一段短時間就回到自己的生活,鮮有長時間鑽研傳統彩繪瓷器技藝。」但曹志雄也不失望,至少,「港彩」的種子已在下一代播下。

訪問那天正值歲晚,我們見到「粵東」瓷器迷宮裡放了好些繪上了「督花」的全盒,於是好奇問可否現場買走,「這都是客人的訂貨。是女兒的點子啦,這孩子唸設計,很欣賞『港彩』。她把這個款式放到網上,怎料反應好得不得了。」事實上,女兒曹嘉彥近年也積極在「粵東」幫忙銷售和推廣工作。說罷,「粵東」的電話又響起了,曹志雄不好意思對查詢者說:「十分抱歉,全盒都售罄了……其他餐具嘛,過年後吧,過年後師傅有多點時間。」「港彩」承傳不容易,但市場仍然有不少知音,我們大概不必太悲觀。

麻雀

手雕麻雀神奇女俠 金發蔴雀

我們在農曆新年前後造訪「金發蔴雀」,見面時先跟老闆何秀湄(湄姐)說「新年快樂」,轉數極快的湄姐立刻說,「嗨!我要日日都那麼快樂,等過年才快樂就『大劑』了!」逗得全場人大笑。湄姐才六十出頭,膚色黝黑,蓄著短髮,爽直風趣。那天早上,我們在那僅一百呎的「樓梯店」(位於唐樓地下梯底空間的小店) ,聽這個神奇女俠說自己如何在紅磡打滾數十年,慢慢成為人人敬重的麻雀雕刻師傅。

跟「粵東」一樣,「金發」賣的都是刁鑽工藝。一百四十四張廣東牌,掌心大的麻雀牌就是師傅的畫布。湄姐先為我們示範雕刻「筒子」:她從小店後方取出一把看起來像弓的「筒子鑽架」,右手快速按動機關,左手食指調整鑽架的刀片,同步旋動那尚未成形的、紋理愈見密集的「九筒」。我在旁尚未弄懂筒子鑽架的運作,湄姐已大聲說:「完成!」

「筒索萬番子,春夏秋冬梅蘭竹菊」,湄姐摸著麻雀胚,條件反射般就把各個花款刻出來。這背後,其實是半世紀的苦功。早年湄姐父親從大陸移民香港,經親戚安排在當時中環的「勝泰隆」學師,「現在人們說手雕麻雀是藝術、是文化。但在我爸爸的年代才不會想這些。我們只為兩個字──『搵食』。」而何老先生為「搵食」習得的一雙巧手,就養活了湄姐一家六口。60年代,尚未流行「機製麻雀」,若果要打麻雀,手雕麻雀是唯一選擇,所以麻雀舖生意很暢旺。而何老先生也正式在1962年於寶其利街創立自己的「金發蔴雀」。全盛時期,「金發」在紅磡共有三家店,各有師傅坐陣,而何老先生則主力開拓生意。「從前在一旁看師傅雕刻,自己跟著,也試著做。師傅才不會逐個步驟說明。」頓了一頓,湄姐又說,「不過我經常偷懶,但師傅都不會怎樣罵我。始終是『太子女』嘛,哈哈……」

「現在人們說手雕麻雀是藝術、是文化。但在我爸爸的年代才不會想這些。我們只為兩個字──『搵食』。」

半世紀的雕刻絕活

雖然說得輕鬆,在學師期間,湄姐也吃了不少苦頭。麻雀雕刻刀鋒利,一筆一劃都可以在厚實的「亞加力膠」(Acrylic)麻雀牌上劃下紋路,不慎劃破雙手「見血」可謂尋常不過。「還可以啦,未至於流血不止那麼誇張,止血後就再開工啦。起初雕麻雀的時候,最難是看著一張空白牌,不知從何下手。你怕下錯刀,浪費麻雀。」問湄姐哪一款牌難度最高,「難?雕了幾十年,沒有任何一張牌是難的!」再苦苦思索,湄姐終說:「一索算最難,那是『雀仔』,構圖較複雜; 還有『梅蘭菊竹』的花牌,每款花牌都要形神兼備 。」儘管湄姐看起來遊戲人間,但深知「金發」是父母心血,其實極度重視,「老爸在1986年過身。那時兄弟姊妹在外面都已有工作。但留下老媽一個人打理的話,她不可能捱得住,所以我就答應接手一直至現在。」

在「金發」,除了看湄姐現場手雕麻雀的絕技外,在她手中的工具,全都充滿機智的設計。除了巨大的「筒子」鑽具,還有小巧的「萬子」雕刻刀、「索刮」、「白板刮」。金屬工具用上數十年,磨滑了的刀柄,居然有種溫潤的觸感。不得不提的,是極能體現匠人智慧、用途廣泛的「神燈」,「我稱它做『神燈』。這隻中空的木製小燈箱,除了用來照明之外,最大用處是加快烘乾剛上色的顏料;而置最頂的則是一塊鐵片,師傅在落刀雕刻前可把空白麻雀放上去熱一下,那就可以稍稍軟化麻雀牌,以便雕刻。」

「還可以啦,未至於流血不止那麼誇張,止血後就再開工啦。起初雕麻雀的時候,最難是看著一張空白牌,不知從何下手。你怕下錯刀,浪費麻雀。」

何秀媚── 「金發」第二代主事人

紅磡頑童奇遇記

在香港,麻雀的形象很極端:在家中打牌,是家族聯誼健康活動;但說到專門提供地方讓人打牌的「麻雀館」,則被認為是龍蛇混集的地方,從前港產江湖電影,最愛借用麻雀館拍攝幫會打鬧場面,「我十多歲『𡃁妹仔』就要幫爸爸送貨啦。」要進入麻雀館,害怕嗎?「第一次就有些許膽怯啦。但其實呢,你送完貨,很快便離開;即使你漏送了哪張牌,哪張牌有瑕疵,他們會和其他客人一樣,要你退貨、換貨而已,不會追打你啦。人家見你是小妹妹,都懶得理會你!」

小時候的湄姐,是貪玩活潑的頑童,「四兄弟姊妹數我最反斗,經常要見家長,阿媽都頭痛。」從小就愛往外跑,紅磡的街頭巷尾,還有「金發」的家庭小生意,築成了湄姐的童年。「關門之後,爸媽睡在上面的『閣仔』小空間,我們四兄弟姊妹就在店內睡。在夏天時候,我們直接將摺床開在路上,睡在街上。太熱啦!以前人人都是這樣的,大家見慣不怪。」

湄姐說,家中雖然賣麻雀,但她也靠自己在街外蹓躂才學會打牌。在六、七十年代,人們都困乏,普通人家買不起一副麻雀,就會來「金發」租借,一元幾塊就可以租到麻雀連枱。湄姐的兄弟姊妹,最喜歡「外賣」麻雀和枱到客人處,「送罷麻雀,我們幾個小朋友就會站在一旁,看人家打牌,慢慢就學會。人家打完之後,我們就收回麻雀和枱,十分簡單的生活。」不過湄姐說,其實自己不甚愛打麻雀,「做那樣厭那樣嘛,你的生活全都已經是麻雀,你不會像別人那樣,很雀躍下班後嚷著要『打牌』。」

「金發」這間小店除了給了湄姐一個好玩的童年,也讓湄姐認識了丈夫。「我的先生,就住在『金發』上面的單位,是街坊鄰里。」湄姐外向有趣,自然人緣極佳,「沒有甚麼文藝小說般的邂逅呀。大家街坊街里,路過時,大家『單個眼』,就開始交往啦。」湄姐又再逗得哄堂大笑。

手雕麻雀 傳承之難

湄姐在「金發」這小店,見證著手雕麻雀從最興旺的七、八十年代,至後來逐步被機製麻雀淘汰。從前「金發」最大的客源,就是麻雀館和酒樓,「麻雀很耐用,又沒有精細零件。很少人因為『打壞』一整副麻雀而換新的,充其量是補購單隻麻雀,或是覺得慣用的那副牌手風不順,才會來買一副新。所以即使在市道最好的年代,我們也沒有大富大貴。」

「2000年前後麻雀館開始引入自動洗牌機,必定要用特定尺寸規格的機製麻雀,對我們生意很大打擊。再者,機製麻雀便宜得多,不需要花一整個星期去做呀!」今天的湄姐是香港行內僅餘的幾位雕刻師傅,不時都受社區機構邀請舉辦工作坊,向年輕人推廣工藝,「唉,授徒我是無任歡迎。但許多年輕人,都只有『剎那間』的熱情,他們來一、兩次後,通常就不會繼續。」

不過,年輕人雖然沒法精研工藝,卻有自己的方法向手雕麻雀文化表達敬意。在「金發」店內,湄姐在一個高櫃裡陳列著一張彩繪插畫,細緻的記錄了「金發」店舖的佈局,還有湄姐專注雕刻的樣子,「那個年輕人,好有心幫我做記錄,有段時期天天來畫畫。過一段日子,他就把這畫作送我。我覺得很感動的,那不是拍照,那是他花了許多時間,一筆一筆繪畫出來的。」也許都是動手做事的人,湄姐特別受年輕插畫師的作品感動。憶述這件事時湄姐說得溫柔滿足,居然收起了平時的大笑聲。

按以下連結收看「粵東磁廠的故事」短片:https://youtu.be/7eu6dGHo0Ts

按以下連結收看「金發蔴雀的故事」短片:https://youtu.be/CmtGZeS-6v0