Hairdressing and footwear are mundane but essential parts of our everyday lives — but when they intertwine with local culture, an unexpected chemistry forms that shows yet another facet of our unique city. Oi Kwan Barbers (Oi Kwan) — a Cantonese hairdresser with a focus on serving the local community - and Sindart — an embroidered footwear shop that integrates traditional craftsmanship with local elements — are two such family-owned businesses with decades-long histories that exhibit the very essence of Hong Kong. We interviewed their two young owners, to find out how they are turning “old into new” by fusing trends with tradition.

「愛群理髮」

深巷細作

在香港灣仔鬧市走馬看花,一不留神便會錯過春園街不足兩米闊、由鐵皮蓋成的小檔口:上面掛著白底紅字的招牌和髮型屋常見的紅白綠花柱。「菂菂式式」的空間僅容得下三張舊式理髮椅,以及用鋅鐵工具箱盛載著的諸般「髮寶」──它們均是擁有幾十年歷史的瑰寶。這就是屹立灣仔逾半世紀、香港碩果僅存的廣東理髮店之一──「愛群理髮」。

劉嘉誠(Mark)是愛群的第二代接班人,本來是攝影師的他因為一次在攝影課上看到父親經營多年的理髮店出現於名導演王家衛執導的電影《墜落天使》,而萌生起繼承父業的念頭。「電影中理髮店的裝潢很美,非常吸引。我仔細一看,才發現原來那是爸爸的店舖。從那時起,我對爸爸的理髮店產生了截然不同的欣賞。」

Mark的父親劉師傅在1962年創立愛群時,正值廣東理髮盛行香港之時。「爸爸來自潮汕,在鄉下學過剪髮。當年他游水偷渡來港後,便在理髮店打工,到後來在灣仔自立門戶。開業那年他24歲,剛好和我接手生意時的年紀一樣。」Mark回憶道。

盛行一時的廣東理髮

劉師傅的剪髮技藝屬於廣東派,相比當年同樣流行的上海派理髮,廣東派強調效率和實際,多數由師傅一人包辦整個「洗剪吹」的理髮程序,而廣東理髮店一般位於街頭巷尾或窄小的樓梯舖,裝潢較為簡潔、樸素。相反,上海派理髮分工較為仔細,會由不同師傅專門負責個別理髮程序。

「我聽爸爸說,廣東理髮曾有一段非常風光的日子。當年有些洋行更自設理髮部,為工人剪一式一樣的髮型。觀塘工廠區的理髮店亦開得成行成市,每日經營18小時、流水式作業,專為在附近上班的『工廠妹』理髮,就像『理髮工廠』一樣。」Mark解釋說。

「爸爸創立的愛群理髮屬於一家基層市民的理髮店。『群』字取自爸爸的名字,而『愛群』則有服務街坊、關懷社區的意思。以手藝和經營家族小生意來維繫社群是爸爸的心願。」Mark補充說,廣東理髮店在60至80年代就像個小小的「社區中心」,不但會為孩童提供《老夫子》、《鐵甲萬能俠》等漫畫解悶,還會吸引一群長者聚在一起抽水煙、「打牙骹」,而藍領工人亦會趁等剪頭髮的時候交換行情,尋找工作機會。

「廣東理髮店在60至80年代就像個小小的「社區中心」,不但會為孩童提供漫畫解悶,而藍領工人亦會趁等剪頭髮的時候交換行情,尋找工作機會。」

飛短留長父子兵

Mark說,他們一家三兄弟的頭髮自滿月就由父親親自操刀,差不多每五日就修剪一次,所以頭髮總是留不長。然而,看到父親年紀漸長,身體每況愈下,Mark決定放下相機,想要學習剪髮以承繼家業時,卻被父親堅決反對。

「爸爸經常說『做乞兒都不做剪頭髮的』,怕別人看不起我們,所以不願下一代重蹈覆轍。」Mark見父親堅決不教,便請店裡的其他師傅傳授技藝。劉師傅看見兒子和伙記們在店裡你一言我一語,好不熱鬧,認為明明有自己這個大師傅坐陣,兒子卻要向別人討教,最後便答應親自教授。「我是用激將法,令他願意教我呢!」Mark得意地笑說。

愛群雖小,但Mark的剪髮技術卻是集各家之大成,亦完全傳承了父親和老師傅們專業待客之道。「工作時,我盡量穿淺色簡潔的恤衫,讓客人的頭髮看起來更分明。此外,我也不紋身、不抽煙,因為始終上一代認為這些習慣會破壞專業形象。工作前,我也不喝咖啡和茶,以免手騰腳震,在客人頭上動刀可不能出錯呢!」Mark說。

談及從前店舖內熱鬧的畫面,Mark不禁憶起過世的爸爸。「雖然爸爸晚年身體抱恙,但每天仍堅持準時開門做生意,甚至到臨終當日的下午,他仍然在店裡如常為客人剪頭髮。怎知同一天的晚上,他已身處醫院。我想,能竭力工作至最後一刻,並在自己工作的地方倒下,算是對自己職業的尊重和匠人精神吧。」Mark語帶哽咽地說。

「我想,能竭力工作至最後一刻,並在自己工作的地方倒下,算是對自己職業的尊重和匠人精神吧。」

凡事做到極致都是藝術

Mark在2014年接手後,愛群專注招待男賓,而且只提供幾款基本髮型供客人選擇。「別以為很簡單,現在的男士更講究細緻,要求隨時比女士高。」除了單項剪髮,愛群還提供全套「洗、剪、吹、蠟、採耳、剃鬚及修面毛」服務,全個過程需要約兩小時。「最花功夫的是剃鬚,要先塗上鬚前油,輕輕按摩,再用溫熱的毛巾敷面數分鐘,以蒸氣擴張毛孔及軟化鬚根。接著塗上肥皂泡沫,用剃刀輕輕地把鬚剃淨。若理髮師能處理妥善,讓客人感到舒服和輕鬆,真是一種享受呢!」Mark說。

長期面對形形色色的客人,Mark對不同客人的膚質、頭骨和面型亦瞭如指掌。「很多人都不知道自己的頭骨長成如何。人的頭骨結構有高低起伏,外國人的頭骨輪廓分明,華人的則偏細,左右枕骨高低相異,亦較容易有『M字額』和『地中海』等脫髮現象。」Mark解釋得像個專家。「曾有客人拿著明星的照片來讓我照著剪。當然技術上是可行的,但效果就因人而異啦。」Mark眨眨眼笑說。他常常提醒自己,替客人理髮時要將心比心,利用技術替客人隱惡揚善,突出優點,隱藏缺陷,髮型亦不需要千篇一律。

留住回頭客

父子兩代人服務三代客,Mark認為關鍵在於以心待客。「這一行是靠口碑的,要用心剪,才會長做長有。我們多年來累積了不少回頭客,全賴口耳相傳。」現時,店裡招待的本地熟客普遍40歲左右,有時亦有客人請Mark為剛滿月的嬰兒刮頭毛。另外,由於灣仔是遊客區和商業中心,因此不少達官貴人,甚至「江湖猛人」亦會惠顧,「賭王」葉漢就是父親的熟客之一,父親更曾被邀請上門為他理髮。

近年多了媒體報導和社交平台,不少外國客人亦會慕名而來;在疫情前,歐美和日本客甚至佔生意約三成。看著Mark熟練地以英語招呼外國客人,談笑自如,怎想到他原來是自學英語的。「我知道自己不是讀書的材料,就連公開考試英文科也不及格,接手後只有邊做邊自學。」Mark更略諳日語:「當初學日文只為結識日本女朋友。雖然失敗了,但想不到後來對生意也有幫助呢!」

除了專業的技術和誠懇的服務態度,Mark認為一位出色的理髮師還要懂得與客人聊天,投其所好,讓他們感到放鬆和自在。但有時候,只要觀察入微,即使不透過言語,亦能從頭髮的健康狀況了解客人需要。「疫情期間,曾有一位熟客滿面愁容地前來理髮。梳開他頭頂的髮絲,發現有俗稱『鬼剃頭』的脫髮情況,這通常是承受重大壓力時才會出現的。言談間得知他最近日失業了,那刻我甚麼都沒有說,但到結帳時就給他打了折,那位客人立時眼泛淚光,連連稱謝。」

人的頭骨結構有高低起伏,外國人的頭骨輪廓分明,華人的則偏細,左右枕骨高低相異,亦較容易有『M字額』和『地中海』等脫髮現象。

守舊迎新

愛群一直保留著廣東式理髮的傳統,但Mark亦積極改善服務和推出新產品,與時並進。例如他比父親一代更重視工具的衛生:毛巾用完即洗,也會定時消毒所有理髮器具;同時推出髮蠟、洗頭水、梳子等頭髮護理產品;提供預約服務,省卻客人排隊等候的時間。而在疫情期間,全港理髮店需要一度休業之時,Mark亦旋即靈活改變工作方式,改為上門替熟客理髮。

Mark一方面努力令愛群的服務變得更精緻和貼近潮流,同時亦主動參與不同社區服務,包括為基層市民免費剪髮,到學校與中學生推廣傳統理髮手藝等。近年,他亦教授年輕學徒,希望將廣東理髮的手藝承傳下去。「我希望大眾知道香港也有屬於自己的理髮文化和傳統技術,不只外國人會懂得尊重和欣賞,而是香港人也會感到自豪。」

「先達商店」

達者為先

位於香港佐敦的寶靈街,昔日又有「裁縫街」之名,現時雖然已變為成衣和雜貨檔集中地,但隱沒在其中的寶靈商場,仍然藏有不少手藝匠人,例如旗袍裁縫、改衣師傅,還有「先達商店」的第三代主事人、90後的年輕繡花鞋匠王嘉琳(Miru)。

成立於1958年的「先達商店」,取自創辦人王達榮的名字,有「達者為先」的喻意。Miru說:「在爺爺的年代,先達是一間樓梯舖,除了賣繡花鞋,也售賣雜貨,如行李箱、雨傘等,服務區內街坊。」手造繡花鞋不僅養活了一家,更連繫了三代人。

一雙鞋、三代人

繡花鞋的歷史源遠流長,款式隨着時間的變遷不斷演變。繡花鞋的獨特之處,在於它融合了中國傳統的刺繡工藝,而不同的款式及圖案代表穿著者的身份階級。繡花鞋最初是於50年代由上海商賈家庭傳入香港,而Miru的爺爺年青時曾從事運輸和零售等行業,亦曾跟上海師傅學刺繡和造皮鞋,最後在一間窄小的樓梯舖自立門戶,售賣自製繡花鞋。

開業初期,樓梯舖主要用作門市,由老伙記鍾伯幫忙打理,Miru擅長針黹改衣的嫲嫲和工友們則擠在狹小的工場造鞋,至於Miru的爺爺於店面及工場兩邊走,忙過不停,就這樣眾人手足胼胝數十載。由於Miru自小與爺爺嫲嫲同住,耳濡目染之下,亦與繡花鞋結下不解緣。

Miru捧著一對精緻的「虎頭鞋」笑著說:「當我還是手抱嬰孩時,嫲嫲已為我穿上這對布製『虎頭鞋』,寄意如小老虎般健壯,避邪保平安,將來踩著繡花鞋探索世界。從小到大,我都經常穿著爺爺所造的繡花鞋到處走。每逢有新花樣或新產品推出,我們全家都會當『白老鼠』,率先試穿!」

「繡花鞋的獨特之處,在於它融合了中國傳統的刺繡工藝,而不同的款式及圖案代表穿著者的身份階級。」

後起之「繡」

Miru足下的繡花鞋,陪伴她走過人生不同階段。「讀小學的時候,我已跟著嫲嫲學習針黹,她穿一針,我又跟著穿一針。」上了中學,她不時到工場跟爺爺學造鞋,到大學時則選讀與工藝相關的視覺傳意設計系,更以繡花鞋作為畢業論文的研究題目。在研究過程中,她發現這個老行業仍有不少發展空間,於是萌生接手家族生意的念頭。

與此同時,從前事事親力親為的爺爺,身體亦大不如前,雙膝不便上落樓梯,雙手更無力拉開舖閘,伙計鍾伯也年紀老邁,於是Miru的爸爸就頂上負責店面工作,Miru則全職加入製作繡花鞋,父女倆一起經營先達。

百貨應百客

繡花鞋本是民國時期上流社會的奢侈品。一襲華美旗袍,配上度身訂造、手工精緻的繡花鞋,是貴族生活品味和地位的象徵,而一般平民則僅會在結婚喜事時才有機會穿上繡花鞋,象徵踏入人生新一頁。

「爺爺以前在鞋廠工作時,看見工人平日只穿著單調樸素的布鞋,於是想到為女工們設計她們都能負擔得起的繡花鞋,試著以較平價的材料做出大眾化款式的繡花鞋。」Miru憶述爺爺開業的初衷說。因應50、60年代流行的西方文化,Miru的爺爺推出了高跟繡花鞋,然後又推出家居拖鞋款式,以喱士、絹布、織錦、尼龍等當時較為少用於繡花鞋的布料製作。由於價錢大眾化,於是成功開拓了新市場。

「不過,到我這一代時,潮流已經不同了,街上很難看到年輕人穿著繡花鞋。」Miru便因應潮流,設計出適宜不同場合、室內室外穿著皆可的繡花鞋。而除了家居拖鞋款式,還有平底鞋、高跟鞋、舞鞋、短靴等。

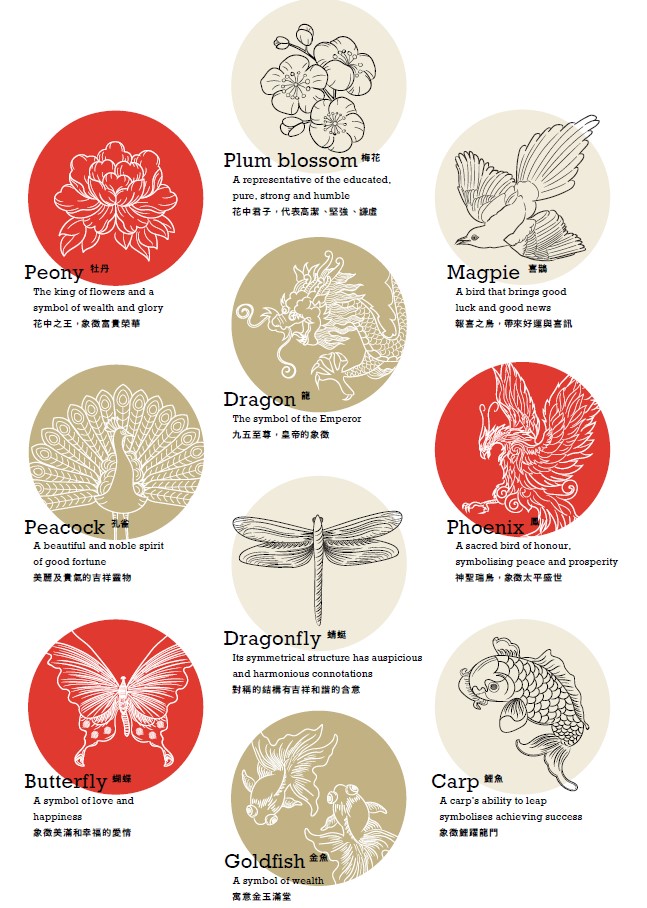

布料方面,則兼用牛仔布和麻布等廉價材料,配合尼龍、彩線等較耐用的改良物料。至於顏色和圖案,既保留了受西方客人歡迎的紅黑配色,以及用織錦、金線等縫製的傳統設計,亦別樹一格地用上銀灰、藍綠和少女們喜愛的「Tiffany blue」等顏色為主色。而繡花圖案除了婚嫁常用的牡丹、龍鳳、金魚,以及其他傳統的花、鳥、瑞獸等,近年亦加入卡通圖案,如櫻花、貓頭鷹、水果,以及深受日本遊客喜愛的熊貓等。

除了拓展年輕人的市場,亦要顧及年長客人的需要:「很多熟客年紀漸長,不便於行,於是我便在鞋底加上軟墊和深坑紋的防滑膠底,提高舒適感之餘,亦方便長者於室外穿著。」Miru解釋。

「繡花圖案除了婚嫁常用的牡丹、龍鳳、金魚,以及其他傳統的花、鳥、瑞獸等,近年亦加入卡通圖案,如櫻花、貓頭鷹、水果,以及深受日本遊客喜愛的熊貓等。」

步步皆功夫

色彩繽紛、結合精緻造鞋和刺繡技術的繡花鞋,捧在手裡,猶如一件賞心悅目的藝術品。Miru說,由於香港的繡花鞋製作技藝是來自位於江蘇地區的上海,因此現時普遍的手工製作的繡花鞋以「蘇繡」為主,圖案較為細膩寫實,主要利用「線繡」方式刺繡,即以繡針引彩線,在布帛上以針線繡上圖案。另外也融合「粵繡」的工藝,即是混合刺繡的風格,既有「線繡」,亦配以珠子、珠片作裝飾,豐富了圖案的層次與質感。

繡花鞋的製作過程繁複,一雙鞋要花上數日方可完成,而行內普遍會用數星期分工序整批製作,以節省時間。「要造一對繡花鞋,畫功是不可或缺的。」由於造鞋講求對稱,所以會先將構思畫成草圖,接著裁剪紙樣,在布料上勾出草稿,套在竹製『繡繃』以拉平布料,然後才開始刺繡及穿珠。完成刺繡鞋面後,再以縫紉車縫合裡布、綑口、綑邊,並仔細修剪鞋子的雛型;下一步就是造鞋墊和鞋底,塗上漿糊組裝各個部件,捏實鞋底,並以鎚敲打鞋子各個連接位,進一步固定造型。最後,亦是最意想不到的步驟──就是將鞋子放進專用焗爐,以高溫烘烤數小時定型。鞋子放涼後,一雙繡花鞋便算是大功告成了。

獨一無二的體貼

除了預製的鞋款及圖案,現時不少客人會訂造特別的繡花圖案,例如在結婚專用的褂鞋上繡上夫婦二人的姓氏。另外,Miru亦曾遇上不少腳型較少見、要訂造特別鞋型的客人。「若客人有長短腳,就會為他訂造高低不同的鞋跟;若腳掌骨較大,則要用上闊身的鞋楦(形狀像腳的模型)製鞋;若有偏平足問題,就要在鞋底加上拱橋軟墊,撐起足弓,令他們走起路來比較舒適;有『大細腳』的話,就要分別造兩隻尺寸不同的鞋子。」切身處地了解每位客人所需,用「put yourself in others shoes」的態度待人,方為手工繡花鞋匠人精神。

Miru憶及爺爺說:「爺爺曾遇上一位客人因紮腳纏足多年而腳掌彎曲,無法穿正常尺碼的鞋款。她十分喜愛爺爺所造的繡花鞋,但無奈尺寸不合。於是爺爺特別造了幾款接近童裝大小的繡花鞋放在店舖,一直待她再來光顧,怎知那位女士真的再來!她拿著那幾雙專為她而造的鞋子愛不惜手,後來還成為我們的熟客呢!」她續說:「雖然爺爺已經離開了我們一段日子,但有些客人在爺爺的年代已經開始光顧。她們更不時回來買鞋子,一邊試鞋,一邊跟我分享很多爺爺的往事。」

從樓梯舖搬到樓上舖,先達現在已進入網購年代,需要與時並進,依靠網上平台作宣傳和售賣產品。此外,Miru亦積極透過舉辦社區展覽和講座推廣繡花鞋的傳統技藝,近年更開辦體驗班及工作坊,招收學徒。Miru說:「不要以為只有女生才對繡花鞋感興趣,我也有不少男學徒。其實不論男女老少,只要有心學,我都會盡力教,希望將這一門技藝發揚光大,將爺爺的手藝傳承下去。」